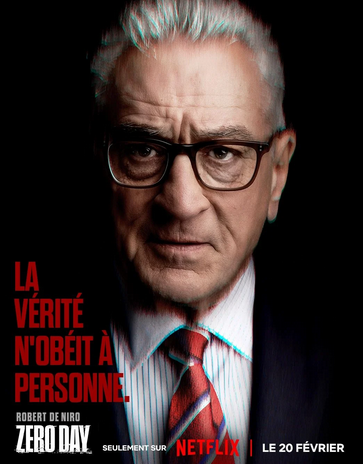

Suite à une attaque cyberterroriste touchant tous les périphériques informatiques des États-Unis, une commission « zero day » dirigée par l’ancien président des USA est créée pour retrouver les auteurs de cette action qui a causée quelques milliers de morts. Mais cette commission est dotée de pouvoirs très étendus et ses méthodes sont rapidement critiquées par l’opposition politique.

Zero Day avait été annoncée bruyamment par Netflix, mettant en avant le rôle principal tenu par Robert De Niro, peu habitué des séries TV. Beaucoup de moyens ont été mis dans la production de cette mini-série de 6 épisodes, et cela se voit à l’écran : casting riche, réalisation propre, décors soignés…

Malheureusement, le point faible est le scénario. Si tout commence très bien, utilisant l’actualité proche pour faire monter la sauce (puissance des entreprises de la tech, montée du complotisme, abus de pouvoir…), les scénaristes en font trop et la crédibilité tombe à l’eau. Entre les manipulateurs manipulés, les hommes de l’ombre dont les motivations sont oubliées en chemin et les histoires de famille plus ou moins sordides, la suspension d’incrédulité en prend un coup et la naïveté de certains personnages passe mal. A force de vouloir en montrer trop la série s’embrouille et ses cotés les plus intéressants perdent en force. Reste Robert De Niro impeccable, épaulé par une distribution à la hauteur. Dommage.